Отрывок из многотомника Дмитрия Быстролетова «Пир бессмертных» о своем происхождении:

По-настоящему моя личная история начинается задолго до моего рождения, лет сто назад, когда на Северном Кавказе из русских армейских частей, по мере оттеснения кавказцев с плодородных земель к югу, в горы, стало образовываться Линейное казачье войско, слившееся затем в одно Кубанское войско с ранее переселенными с Украины запорожцами. Оседавшие на землю полки образовывали округа, а казачьи сотни давали начало станицам. Солдат из армейских драгунских полков назначали принудительно, господ офицеров принимали по желанию. И те, и другие шли в казаки охотно: солдаты получали землю и освобождались от крепостной зависимости, а офицерам обеспечивалось привольное житье и свобода действий большая, чем тогда была у мелких помещиков в Средней России. Цепочки станиц тянулись от одного моря до другого, и поэтому получилось, что чем севернее линия, тем она старше, почетнее и «аристократичнее». Конечно, служить в Кубанском полку было не столь почетно, как, скажем, в Черноморском или Уманском, но все же лучше, чем в Хоперском, да и станица Ново-Троицкая так вольготно раскинулась на Урупе, что лучшего места для спокойного житья и не придумаешь.

После окончания первой отечественной войны юнкер Иван Быстров из мелкопоместных дворян Орловской губернии вместе со своим драгунским полком из Парижа попал на Кавказ, где в тридцатых годах, осев на кубанской земле, получил за лихую езду кличку Быстролета и стал сотником Быстролетовым, а затем женился на Нине, сестре приятеля своего, богатого осетинского князька и поручика российской службы Те-мирбека Султановича (или Терентия Степановича) Шанаева. Сотник был белобрысым добродушным детиной, звезд с неба не хватал, но службу нес исправно и дослужился до полковничьего чина. Маленькая черненькая Нина оказалась душевнобольной, родила сына и умерла внезапно, связанная веревками по рукам и ногам за буйство. За ней в роду остались кличка Оса и дурные воспоминания и, что хуже всего, потянулась линия дурной наследственности.

Погоревав дня три, вдовец женился на русской тихой и милой девушке. Детей у полковника осталось трое две белобрысые девочки от русской жены и один черненький беспокойный мальчик Дмитрий от Осы. Весь в мать, как говорили родственники. В шестьдесят пятом году в Петербурге Николаевское училище гвардейских юнкеров было преобразовано в Кавалерийское училище, и Дмитрий Иванович решил во что бы то ни стало поступить туда, хотя казачья сотня там была сформирована позднее, а под боком, в Новочеркасске и Ставрополе, имелись казачьи офицерские училища. У Дмитрия был нрав как у взбалмошной матери: сказал — значит, так и будет. Но не вышло! Практикуясь в верховой езде, он затеял сумасшедшую гонку через изгороди из навоза и сухих веток (они в кубанских станицах называются канавами), конь зацепил передними ногами за ветку, всадник перелетел через голову лошади, попал под нее и сломал себе обе ноги. Местный молодой лекарь любил выпивать вместе со своими больными, в результате чего Дмитрий на всю жизнь остался хромым: кости срослись неправильно. Это был тяжелый удар по самолюбию. Образовалась пустота.

Тем временем приятели надоумили идти в священники. Это, мол, человеколюбивое дело, ехать никуда не надо, и вывернутые ноги не помешают. Сказано — сделано. Кавказский архиерей рукоположил неудавшегося гвардейского юнкера в священники. Молодой отец Дмитрий получил богатый приход в новой станичной церкви, а тут пошли дети от рыжеватой девицы, его тишайшей жены Елены Стефановны. Жить бы ему да добра наживать, если бы не врожденное беспокойство и непоседливость, да не проезжий немец с ящиками книг — умных, в красивых переплетах. На свою беду, скучающий отец Дмитрий заинтересовался, купил два ящика, принялся дни и ночи их читать и стал спенсерианцем, то есть последователем английского философа Герберта Спенсера. При первом же посещении отца благочинного отец Дмитрий объявил, что Бога нет, то есть, по крайней мере, никто не может доказать Его существование. Отец благочинный донес викарию. Тот еще выше. Отца Дмитрия вызвали на суд в консисторию, где сам архиерей заседал в присутствии викария и пожилых духовных отцов.

— Знаешь ли ты, отец Дмитрий, что по избранию Святейшим Синодом я утвержден высочайшей властью и в пределах вверенной мне Кавказской епархии являюсь самостоятельным начальником, подотчетным только Святейшему Синоду и Господу Богу? Отвечай!

— Знаю! — сказал отец Дмитрий и про себя радостно подумал: «Вот сейчас он даст мне слово!»

— Повтори все то, что ты поведал отцу благочинному.

Тут Дмитрий Иванович пустился в пространное изложение содержания всех прочитанных им книг о Спенсере. Но архиепископ медленно поднял руку и указал перстом на дверь: «Изыди!»

Отец Дмитрий был отправлен на покаяние в Соловецкий монастырь сроком на восемнадцать месяцев. Отбыв епитимью, он снова предстал перед своим архипастырем.

— Ну, — строго спросил архиерей, — о чем ты думал, находясь на покаянии? Ответствуй: о чем думал?

У отца Дмитрия лицо приняло восторженное выражение. Он весь рванулся вперед:

— О жеребцах и кобылах, ваше преосвященство!

И скороговоркой, дрожа от боязни, что архиерей не даст ему времени высказаться, он изложил свою теорию построения нового казачьего седла, где все преимущества мягкого и удобного английского седла сочетались бы с простотой и прочностью седла армейского.

Наконец его преосвященство пришел в себя.

— Вон, — коротко рявкнул он, а в своем кругу развил свою мысль так: Я покажу этому сукиному сыну жеребцов и кобыл!

Отец Дмитрий был переведен в заштатные священники, то есть лишен прихода. С этого времени он стал носить подрясники, скроенные как бешметы, и рясы как черкески, а незадолго перед смертью отправился фотографироваться в полной казачьей форме при газырях, кинжале и шашке, с лихо сдвинутой набок кубанкой. Этот снимок одобрил полковник госбезопасности Соловьев, роясь на допросе в нашем семейном архиве, сказав: «Удалой казачина! Дед у тебя, Митюха, — сила!»

У Дмитрия Ивановича было трое детей белобрысые мальчик и девочка, и черненькая девочка. Мальчик Гаврик окончил Московский университет и отлично играл на скрипке, девочка Маша рано вышла замуж и прожила тихую и счастливую жизнь. Но черненькая девочка Клава удалась вся в бабушку Осу — маленькая и беспокойная, своенравная и взбалмошная. Она доставила всем не мало хлопот, а в первую очередь мне: это была моя мать. Я родился у нее как единственный сын и всю жизнь нес бремя такой наследственности.

Беспокойная Оса после окончания гимназии со скандалом вылетела из родительского гнезда и в девятнадцать лет очутилась сначала в Петербурге, а потом в Москве. Зачем? Она объясняла это страстным желанием получить высшее образование, но я понимал, что на самом деле ее гнала вперед врожденная непоседливость. Она стала учиться на Высших женских курсах по разряду гуманитарных наук. Восьмидесятые годы — время подъема борьбы за высшее женское образование и роста общественного самосознания женщин и их желания как-то бороться за свои права, в какой-то мере играть роль и проявлять свою волю. Молодая Оса, не закончив одни курсы, перешла на другие, переменила города, а потом вообще бросила ученье, потому что с головой включилась в общественную помощь политическим ссыльным. Она стала связной, и, разбирая ее шкатулки после приезда в Москву перед второй Отечественной войной, я нашел в них несколько следов дальних поездок на Север — изделия из моржовых клыков, сумку из крашеной узорной кожи и прочее.

Эта деятельность сделала ей имя в кругах революционной и либеральной интеллигенции и сблизила с семьей прогрессивного издателя и краснобая Крандиевского. С его дочерью Настасьей Оса сдружилась на всю жизнь. Именно Настя Крандиевская и подбила Осу поехать с ней вместе в Крым организовывать быт крестьян в имении Ак-Чора, где владелец, богатый помещик Скирмонт, под влиянием толстовских идей построил для мужиков показательное село-коттеджи, больницу и школу. Работа была бесплатная и почетная, и поэтому туда съехалась «передовая» молодежь.

Много и горячо спорили и волновались, наиболее горячие хотели внести какие-то новые черты и в свою личную жизнь. В 1899 году организовалось «Общество охранения здоровья женщин», имевшее цель развития любви женщин к физическим упражнениям и реформу женской одежды. Естественно, что и Настя и Оса надели мужские брюки и шапочки, занимались шведской гимнастикой и объявили себя на английский манер феминистками или суфражистками. Однако этого показалось мало — хотелось бросить вызов посильнее, поярче, погромче. И подружки решили: Оса родит назло всему добропорядочному миру внебрачного ребенка, без пошлого обряда венчания, как доказательство своей свободы, как вызов. О самом ребенке и его последующей судьбе они не думали. Но для выполнения дерзкой затеи нужен мужчина, и Настя предложила своего старого знакомого, бывшего чиновника Департамента герольдии Правительствующего Сената графа Александра Николаевича Толстого, которому надоело протирать брюки в Герольдмейстерской конторе, и он решил «заняться делом». Памятуя гениальное изречение Салтыкова-Щедрина: «Дайте мне казенного воробья, я и при нем прокормлюсь», граф поступил в Министерство государственных имуществ и удивительно преуспел на этой ниве, тем более что ему дали в руки отнюдь не воробья.

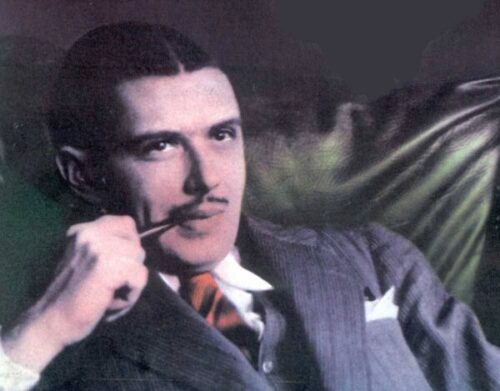

Это был красивый и милый человек, способный лентяй, любивший в свободное время пописывать стишки. Он даже сотворил роман, и жаль, что черновики стихов охотно разбирали у него друзья, а рукопись романа он забыл в поезде и так не сумел напечатать ни строчки.

— Все дело не в нем, — Александр Николаевич воспитанный и любезный человек, он не откажет молодой даме, а вот если узнает его сестра Варвара Николаевна, ну, тогда быть беде! — захлебывалась Настя, предвкушая авантюру и скандал.

Александра Николаевича долго уговаривать не пришлось, — это был галантный мужчина, но когда стали предвидеться роды, то об этом, конечно, узнала и Варвара Николаевна Какорина, дама, что называется, с характером. Однако эффект получился совершенно непредвиденный.

— Повернитесь, милочка, повернитесь еще раз! Так! Теперь сядьте и слушайте. Я о вас достаточно слыхала и теперь вижу сама — у вас действительно есть этот… как это по-русски сказать… elan vital… жизненная сила, которой в нашей линии рода Толстых уже нет. Мы угасаем, милочка, крупные характеры родятся у Толстых других линий. Наша же угасает. Вы поняли меня?

— Пока нет! — скромно опустив глазки, прошептала Оса.

— Ну так вот, я буду говорить кратко: если родится здоровый мальчик, то вы будете получать от меня деньги на его содержание, как ребенка Александра Николаевича. С трех лет он будет обучаться иностранным языкам и воспитываться в Петербурге в семье, которую я вам укажу. Его дальнейшую судьбу предопределят последующие успехи. Посредственность вы, милочка, оставите себе, и мы навсегда простимся. Способного и дельного юношу, которому вы сумеете передать вашу жизненную энергию, вы возвратите графу Александру Николаевичу, его отцу.

— Каким образом?

— Граф оформит усыновление со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сын моего брата займет в обществе полагающееся ему место. Вы поняли меня?

Первая мысль ускорить усыновление у Осы родилась очень быстро — в 1904 году: она услыхала о новом законе, облегчающем усыновление. В семейном архиве я нашел по этому поводу первое письмо. Но потом Оса отправилась в Маньчжурию на войну и как будто бы забыла о начатом деле, тем более что я жил вдали от нее и ей не мешал. Потом началась революция, и Оса проводила время в Москве и в Петербурге самым захватывающим образом. Не знаю, по чьей инициативе, но с 1906 года переписка с юристами началась снова: думаю, что сама Варвара Николаевна решила не медлить, а дело оказалось непростым. Год с лишним хорошо оплачиваемые законники вели письменную болтовню на тему — узаконивать или усыновлять?

Выяснилось, что узаконить нельзя, надо усыновлять. В 1903 году вышел закон, дозволяющий усыновление собственных внебрачных детей даже при наличии детей, рожденных в законном браке у одной или обеих сторон при их, однако, согласии. Тут-то и оказалась зарыта собака: усыновление означает приобретение прав не только на титул и фамилию, но и на долю в имуществе, и все родственники графа Александра Николаевича разделились на две неравные группы: те, кто по закону не имел права на долю, из соображений высокой гуманности ратовали за усыновление, но те, кто ожидал возможности что-нибудь получить по наследству, отстаивали твердые принципы высочайшей нравственности и категорически возражали. На препирательства юристов ушло четыре года и уйма денег. Наконец на семейном совете Толстых было решено усыновлять. Но тут возникло новое препятствие: все Толстые — дворяне, графы и князья — происходят от одного корня, и мой отец принадлежал к одной из четырех титулованных ветвей, а титулованные дворяне могут усыновлять детей исключительно по императорскому высочайшему указу, в отличие от всех прочих дворян и обывателей Российской империи. Но достаточно было вовремя кое-где шепнуть, и такой указ получить становилось невозможным.

Мир высочайших указов и монарших милостей — это хрупкий мир. Оса не очень-то заботилась о деле. В Пятигорске она познакомилась через петербургских друзей с князем Баратовым, красивым офицером и большим весельчаком. Орлиный нос и роскошная кавказская борода на время заслонили для Осы петербургские дела. Ей даже было некогда выйти замуж.

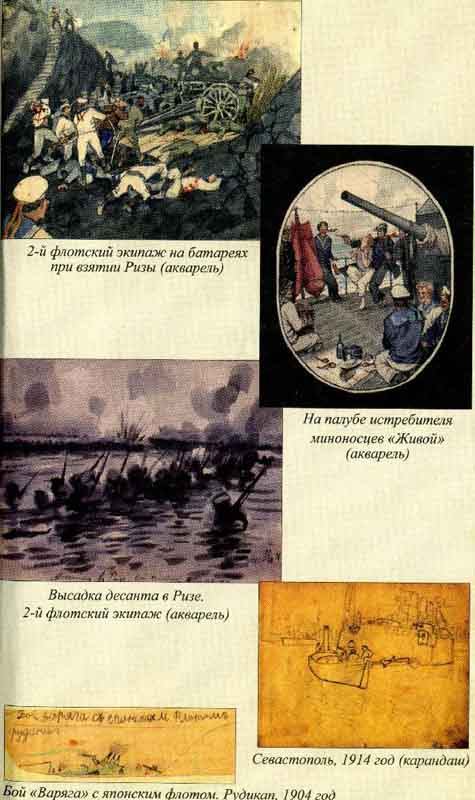

Моя мать не была красавицей, но в ней поражали ум и живость, а они очень нравится многим мужчинам. За словом в карман она не лезла, в деньгах не нуждалась и пользовалась неограниченной свободой. Мое будущее было обеспечено. Думаю, Оса могла бы выйти замуж и, наверное, сама этого искренно хотела, но мешало непостоянство интересов, непоседливость и вечные увлечения чем-то новым. В четырнадцатом году опять началась война, и Оса, конечно, не упустила такую редкую возможность — она отправилась на фронт сестрой милосердия. В пятнадцатом году, я знаю, у нее была романтическая встреча с раненым или заболевшим Баратовым.

Потом курс денег стал падать, а количество рублей, получаемых от Толстых, оставалось тем же. Мы осели в приморском городке Анапе из-за имевшей там виллу семьи де Кор-валь, в которой я воспитывался. Отчасти же и потому, что этот городок хлебный, рыбный и фруктовый. Оса зимой преподавала в гимназии, летом заведовала санаторием для раненых офицеров. Весной шестнадцатого года мы увидели, что нам нечего есть, и я поплелся на физическую работу. Нужда ударила по всем городам и слоям населения, и неудивительно, что именно в конце шестнадцатого года вдруг опять начали поступать письма от петербургских юристов, хлопотавших об усыновлении. В конце строго делового письма делалась обычно частная приписка с просьбой сообщить о продовольственном положении на Кубани вообще и в Анапе в частности.

В феврале следующего года самодержавие рухнуло. Необходимость испрашивать высочайший указ отпала. Но зато во весь рост встали голод и смятение. Адвокат, пришпоренный разрухой, заторопился: в счет помощи переезду его семьи в Анапу и устройству ее там на временное жительство до окончания революции он сообщал, что его стараниями дело об усыновлении доведено наконец до счастливого конца и при сем препровождаются документы, коими мне не только законно присваивается фамилия отца, но и — «хе-хе!» — право на графское Российской империи достоинство и получение в порядке наследования имущества, в настоящее время, однако, уже не существующего. Письмо было получено дней за пять до Октябрьской революции. Как практическое жизненное явление революция докатилась до Анапы значительно позже, но Оса, проницательная и быстрая, получив документы, сразу же сказала: «Не время! Подождет!» — и сунула все в черную кожаную папку-шкатулку.

В двадцать первом году Оса занимала домик по соседству с большим особняком миллионера-скотопромышленника Николаенко, где обосновалась ЧК, добивавшая наследие самодержавия и белогвардейщины. Оса сочла за благо переселиться в станицу Николаевскую, где и работала делопроизводителем в сельсовете, чувствовала неусыпное наблюдение за собой и за мной и тысячу раз похвалила себя за то, что не поддалась соблазну переменить мне фамилию.

Двадцать пятого октября мое графское Российской империи достоинство обратилось в пепел от одного холостого выстрела с «Авроры», но переписка с юристами и документация сохранились и попали на Лубянку в руки следователя Соловьева в той же черной папке.

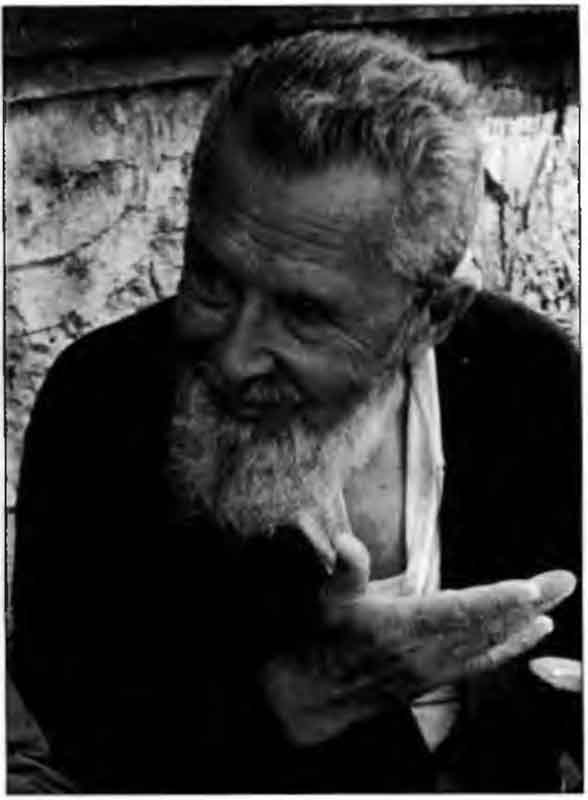

Сидя на табуретке и поглядывая на мутный розовый восход, я не удержался от улыбки. Соловьев ничего не понял и не обратил на скучные письма никакого внимания. Черная папка и по сей день лежит в архиве ОГПУ, а на вопрос об отце я в первые же минуты допроса, — конечно, уже после обработки молотком, железным тросом и каблуками, — рассказал все честно. «Запишем!» — обрадовался Соловьев и торопливо заскрипел пером. Но на следующую ночь разочарованно объявил: «Гад ты, Митюха! Хотел опозорить настоящего советского графа! Ведь его любит сам Сталин! Нет, браток, тут номер не пройдет, ищи себе другого батьку». Мне было все равно, и я назвал сначала Баратова, потом Скирмонта.

За границей я мог легко взять себе по естественному и формальному праву принадлежащую мне фамилию отца. Но опять удержался. Титул и громкая фамилия требуют позолоты, и сиятельные замухрышки из белоэмигрантов уважения не вызывают. Я в несколько минут получил от российского консула профессора Гогеля паспорт на имя Хуальта Антонио Герреро для облегчения поступления на «Фарнаибу», но из-за тщеславия затруднить себе путь к Советской миссии, о приезде которой шел слух между матросами, было глупо. А главное, я лелеял мысль, что когда-нибудь сам стану хорошим писателем. Но для начинающего фамилия Толстой будет казаться дешевым билетом на Олимп. Эту фамилию успею взять, когда получу признание, не до, а после прихода славы.

Я никогда не раскаивался в том, что не использовал такой возможности. От княгини Долгорукой и из белоэмигрантской литературы я узнал, что в 1918 году в Кисловодске вместе с большой группой петербургских сановников и аристократов был расстрелян граф А.Н. Толстой: белая армия наступала, председатель ЧК колебался, и его жена подделала подпись мужа и пустила в расход этих людей. Но кто этот А.Н. Толстой? Мой отец или только его тезка и однофамилец? Может быть, это Алексей или Андрей и вовсе не Николаевич? Проверить негде. Да и зачем? Отца я не видел и не знаю и в анкетах всегда так и пишу. Это честно, надо только понимать «не знаю» в смысле «лично не встречался». А черная папка надежно погребена в архиве ОГПУ…

Аминь…»