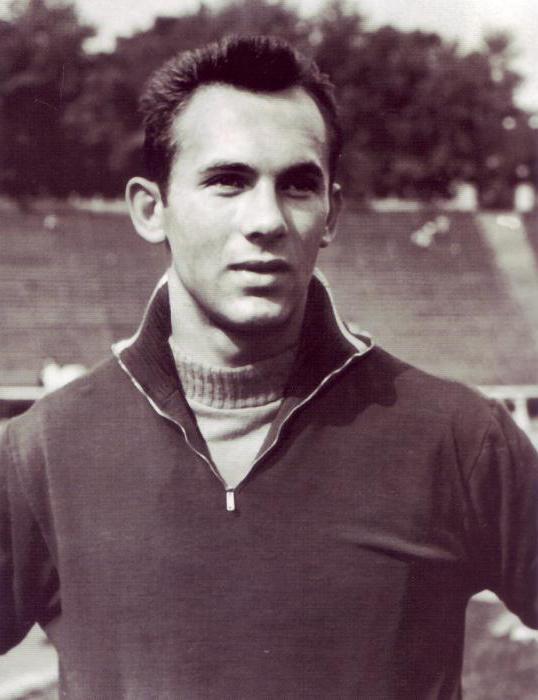

Для поколения 60-х годов прошлого века словосочетание «космический прыгун» однозначно связывалось с именем Валерия Брумеля. Его спортивная карьера была настолько яркой и стремительной, а судьба драматичной и насыщенной, что даже спустя полвека, когда планка в прыжках в высоту поднялась выше его рекордов, а пантеон знаменитых атлетов пополнился новыми именами, звезда Валерия Брумеля окружена ореолам славы.

Место и год рождения

Родился Валерий Брумель в Амурской области в апреле 1942 года. В возрасте 12 лет он с родителями переезжает в Ворошиловград. На новом месте мальчишка с необычной для русского слуха латышской фамилией воспринимался как чужак. Заслуживать расположение местных Валерий не стремился, а потому частенько нарывался на тумаки и кулаки соседских пацанов. Уметь постоять за себя, быть сильным — стало главной задачей для 12-летнего Брумеля. Именно тогда, в 50-е сложились главные особенности его характера: честолюбие и целеустремленность. А еще умение ставить перед собой цель и достигать ее чего бы это ни стоило.

Дорога в спорт

Валерий не обладал какими-то уникальными физическими данными, но всегда был настроен на победу, будь то уличный поединок или борьба за новую высоту.

Опытный педагог-тренер общей спортивной образовательной школы общества «Авангард» Петр Шеин подметил у мальчика те качества, которые в дальнейшем помогли Валерию стать легендой спорта. В 15 лет юный спортсмен занял 2-е место в первенстве Украины среди школьников, взяв высоту 1 м. 75 см. А через два года он преодолел уже отметку 2 м., что стало мировым достижением среди юношей.

Обретя уверенность в себе и запасе своих возможностей, в 1959 г. Валерий едет во Львов в известную на весь СССР школу подготовки легкоатлетов. Он был одним из первых прыгунов в высоту, уделявших большое внимание на тренировках работе с тяжестями. Он добивался укрепления мышц ног, улучшения прыгучести, увеличения физической подготовки.

Успехи в спорте

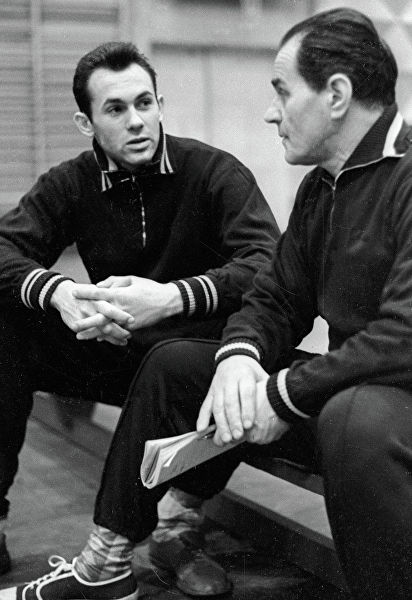

Переехав в Москву и начав готовиться у Дьячкова В., уже через полгода Валерий устанавливает свой первый всесоюзный рекорд — 2 м. 17 см., и его берут на Олимпийские игры в Рим. Но отправляли его набраться соревновательного опыта, а он привез серебро и славу. Сам Валерий счел это неудачей, ведь он ехал туда побеждать.

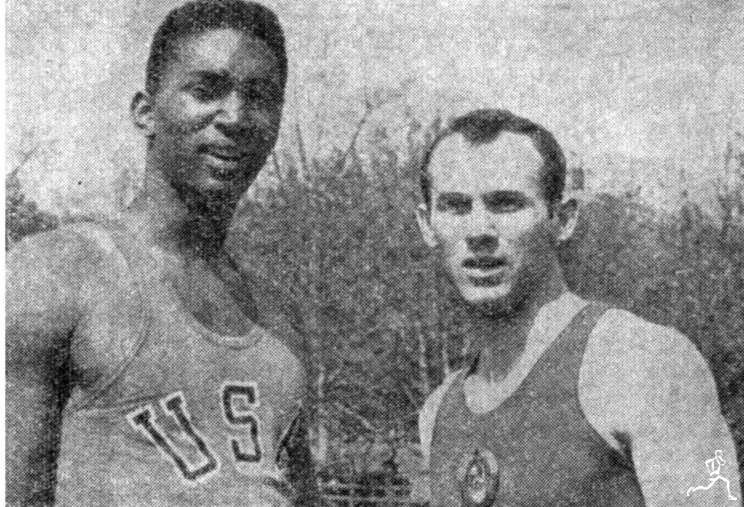

Высотник из США Джон Томас, которому принадлежал мировой рекорд 2 м. 22 см. и приехавший в Рим явным фаворитом, поднялся лишь на третью ступеньку олимпийского пьедестала. Его опередили Шавлакадзе и 18-летний Брумель, тем самым было положено начало гонке побед и рекордов в легкой атлетике между СССР и США.

В 1960 году В. Брумель еще трижды улучшает всесоюзный рекорд, доведя его до 220 см. А в следующем году он уже заказывает планку на высоте мирового рекорда. На Кубке Москвы ему покоряется высота в 2 м. 23 см. Это новый мировой рекорд.

Судьба все чаще сводит в одном секторе Брумеля и Томаса. В том же 1961 году проходит ставший к тому времени уже традиционным легкоатлетический матч сборных СССР и США. Валерий показывает результат 2 м. 24 см. Мировой рекорд принадлежит вновь советскому спортсмену.

Универсиада в Софии — 2 м. 25 см. Мировой рекорд.

1962 год матч США-СССР в Америке — 2 м. 26 см. Валерий Брумель признается лучшим спортсменом планеты. Ревущие в восторге стадионы, вспышки фотокамер, приемы и торжества — это только титульная сторона эпохи Валерия Брумеля. Но на обратной стороне каждодневный труд и несгибаемая воля к победе. Он за короткий срок стал кумиром и примером для подражания.

Апофеозом славы Валерия Брумеля стал легкоатлетический матч 1963 года СССР — США в Москве, когда он установил свой новый мировой рекорд — 2 м. 28 см. Над стадионом им. Ленина прокатилась громогласная «Слава Брумелю!» Среди тысячи ликующих болельщиков был и генсек Никита Хрущев, которого результат прыгуна более чем устроил, ведь эта высота соответствовала линии партии правительства.

«Черная полоса»

В 60-х о нем много говорят и пишут, снимают. Повышенный интерес к его личности оправдан и закономерен. Растет облако слухов и сплетен вокруг фамилии Брумель. Каждый, кто с ним хоть мимоходом знаком, не считает зазорным поделиться своим впечатлением от общения и сделать свои выводы о нем, как о человеке и спортсмене.

Бешеный темп соревнований, выматывающие нагрузки и нечеловеческое напряжение предыдущих сезонов сыграли с Валерием злую шутку на Олимпиаде в Токио в 1964 году. Ему стоило огромных усилий, далеко на не рекордной высоте, после двух неудачных попыток, силой таланта и твердостью характера вырвать у олимпийских богов золото и победу для свое страны.

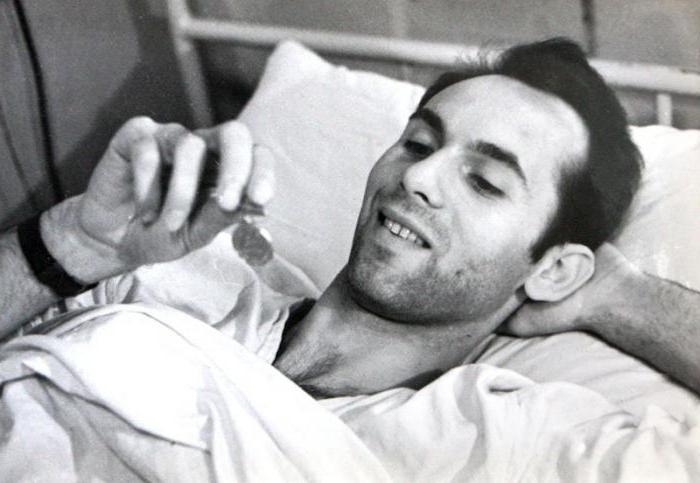

В 1965 году Брумель попал в аварию и получил довольно серьезную травму ноги. Больших трудов врачам стоило «собрать» ногу спортсмену. Тем не менее, в кости начался воспалительный процесс — остеомиелит.

В течение трех лет Брумель перенес три операции, параллельно с этим начиная потихоньку тренироваться, несмотря на запреты врачей. Когда болезнь все же была побеждена, оказалось, что одна нога короче другой. Спортсмен мог ходить только с тростью.

Встреча Брумеля с ортопедом Илизаровым Г. вселила в молодого человека надежду на лучший исход. Действительно, аппарат Илизарова помог удлинить ногу и вернуть былую функциональность. Брумель принимает решение снова вернуться в спорт. В новой форме, с недавними травмами, он берет высоту в 209 см. Однако травма так и не дала возможность наращивать силу для дальнейших побед.

После спорта

Брумель уходит в литературное творчество. Итогом этого стал роман «Не измени себе» автобиографического характера. К 1999 году книга выдержала 12 переизданий и была переведена на 7 языков. По книге был снят фильм «Право на прыжок». Следующая книга авторства Брумеля стала книга «Высота», а также несколько пьес.

В январе 2003 года Валерий Брумель умер после продолжительной болезни.