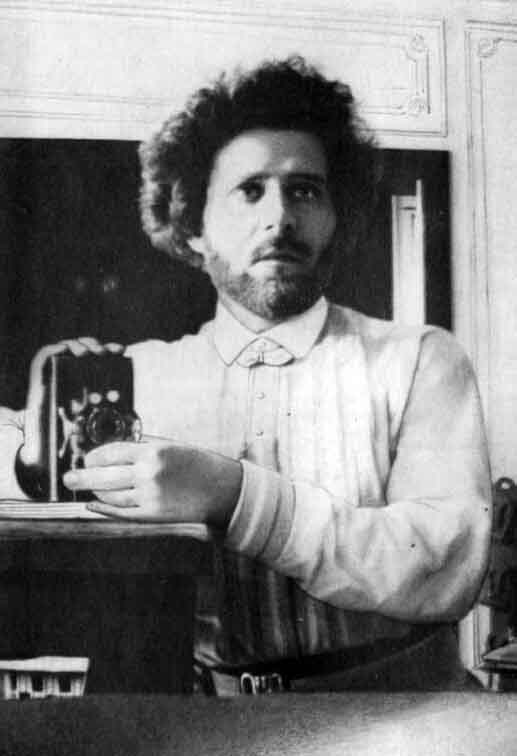

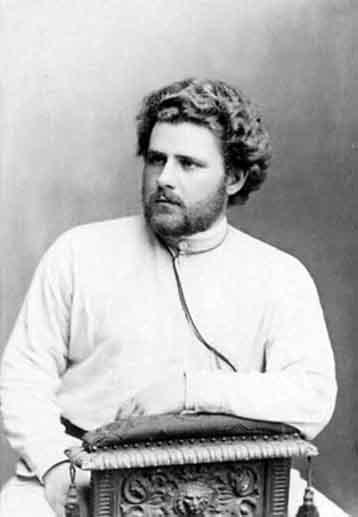

Волошин Максимилиан родился в Киеве 16 мая 1877 года в семье Александра Максимовича Кириенко-Волошина, юриста по роду деятельности. Мать Макса — Елена Оттобальдовна, урожденная Глазер, была женщиной волевой и неординарной. Брак супругов долго не продержался, и в дальнейшем воспитанием сына Елена Оттобальдовна будет заниматься практически единолично.

Образование

Первоначальное образование Волошин получил, занимаясь дома с гувернером. Основной упор в занятиях был сделан на гуманитарные науки. В последующем он обучался, правда, без особых успехов в гимназиях Москвы и Феодосии.

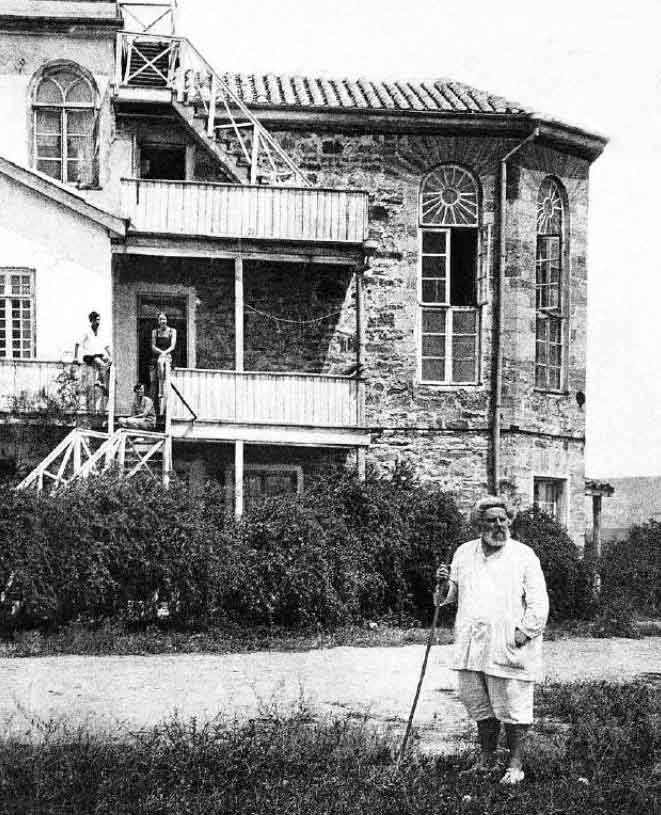

В 1893 году мать будущего поэта купила дом в Коктебеле, куда и перебралась вместе с сыном.

В 1897 году, уступив напору родителей, Максимилиан поступил в Московский университет на юридический факультет. Собственная инициатива учиться на историко-филологическом факультете так и осталась не реализованной.

В 1899 году Волошин был исключен из университета на год за участие в «студенческих беспорядках». Однако после восстановления его учеба так и не задалась, и скоро молодой человек окончательно распрощался с так и не полюбившейся ему альма-матер.

Творческая жизнь: поэзия, переводы, живопись

В 1890-м годом датируется первый стихотворный опыт Волошина. В 1895 году первая публикация его творчества в сборнике «Памяти В. К. Виноградова».

В период с 1898, будучи еще студентом университета, и по 1905 гг. Волошин много путешествовал («годы странствий»). Не имея в избытке средств, он часто передвигался пешком, оставался переночевать в ночлежках, и таким образом исследовал ряд европейских государств (Италия, Швейцария, Германия, Франция, Греция). Полтора месяца Волошин провел в Средней Азии.

Период с 1905 г. по 1912-й поэт назовет позже «годами блужданий». В это время он будет искать смыслы в буддизме, католичестве, увлечется оккультизмом, будет принят в Париже в масоны. В 1914 году его заинтересуют идеи антропософии.

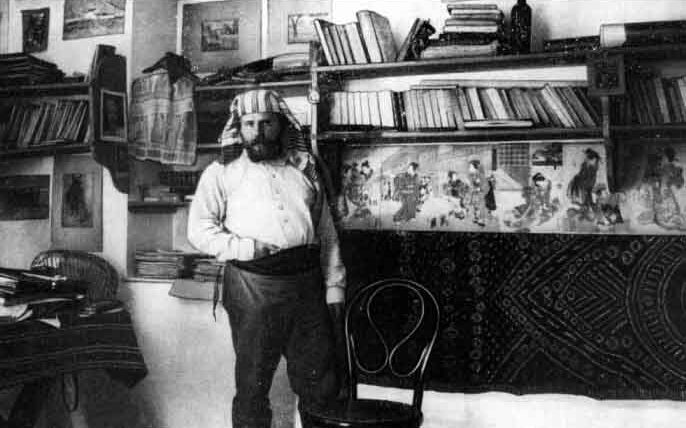

Не задерживаясь на долго в одном месте, Волошин, тем не менее, был активным участником литературной жизни России. В 1907 г. поэт обосновался в Коктебеле, там он приступил к подготовке цикла «Киммерийские сумерки». Он переводит с французского на русский язык поэзию Поля Верлена, Анри де Ренье, Жозе-Марии де Эредиа, Стефана Малларме, Эмиля Верхарна и прозу Вилье де Лиль Адана, Поля Клоделя, Поля де Сен-Виктора.

В 1910 году вышел первый сборник стихотворений Волошина. В это же время он сотрудничает с журналом символистов «Весы» и акмеистов «Аполлон», все более приобретая авторитет в писательской среде

В январе 1913 года в Третьяковской галерее была подвергнута акту вандализма картина И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Этот случай всколыхнул общество. Волошин также не остался в стороне. 13 февраля он выступил в Политехническом музее с лекцией «О художественной ценности пострадавшей картины Репина», суть которой сводилась к тому, что причиной агрессивного поступка вандала стали форма и содержание самого полотна Репина. Лекция аудиторией была воспринята неоднозначно, некоторое время публикации Волошина бойкотировались издателями.

Спустя год, в 1914 г., вышла книга статей Волошина о культуре «Лики творчества». В 1915 г. — стихотворение-реакция на военные события в мире — «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»). Свою антивоенную позицию Волошин обозначил, написав письмо военному министру, в котором отказался служить в царской армии и участвовать «в кровавой бойне».

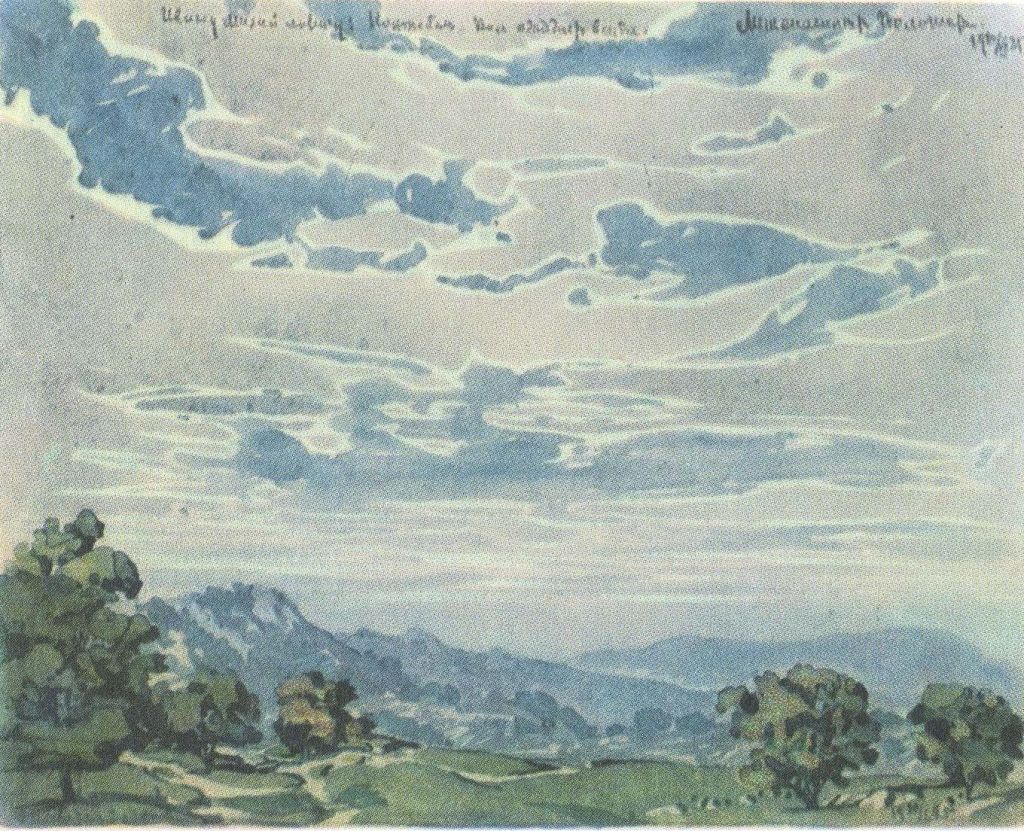

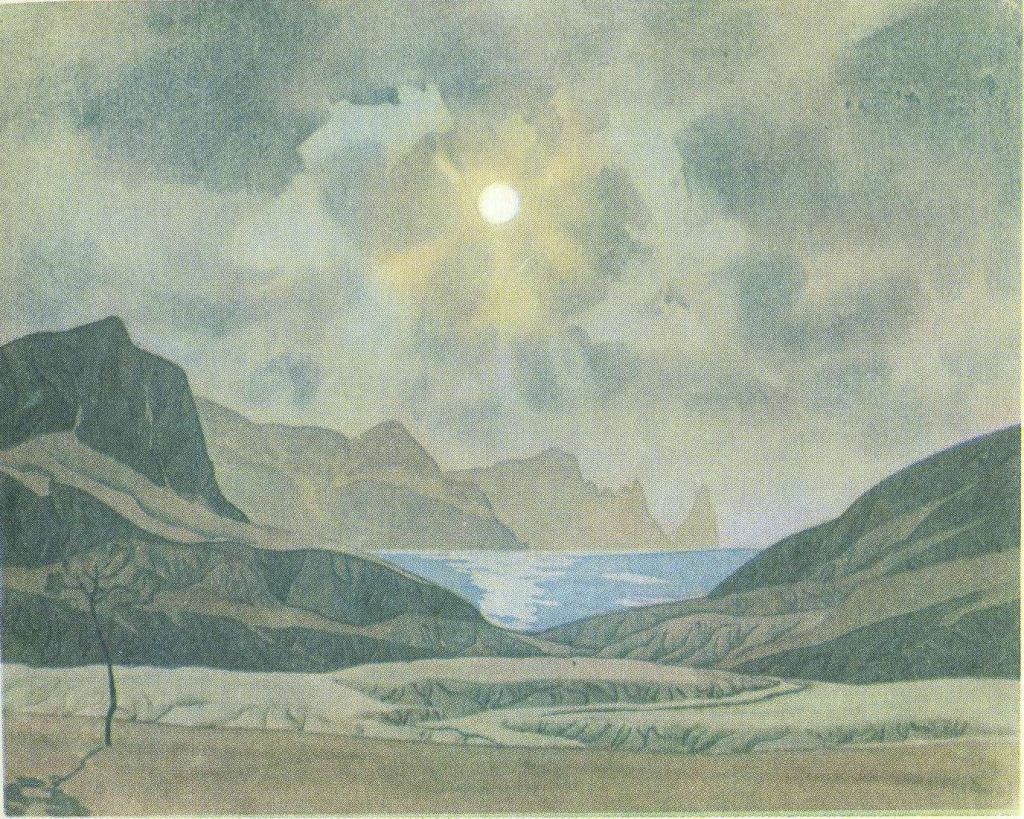

В эти же годы поэт плотно занялся акварельной живописью. Основной темой его работ станет Киммерийский пейзаж. Свои акварели Волошин, подобно японским мастерам, подписывал строками из своих же стихотворений. С рядом картин он принял участие в выставках «Мир искусства».

Волошина-художника принято относить к «Киммерийской школе живописи», наряду с Айвазовским, Куинджи и пр. Его акварели можно встретить в Третьяковской галерее, а также в некоторых провинциальных музеях.

Черубина де Габриак, а также дуэль с Гумилевым

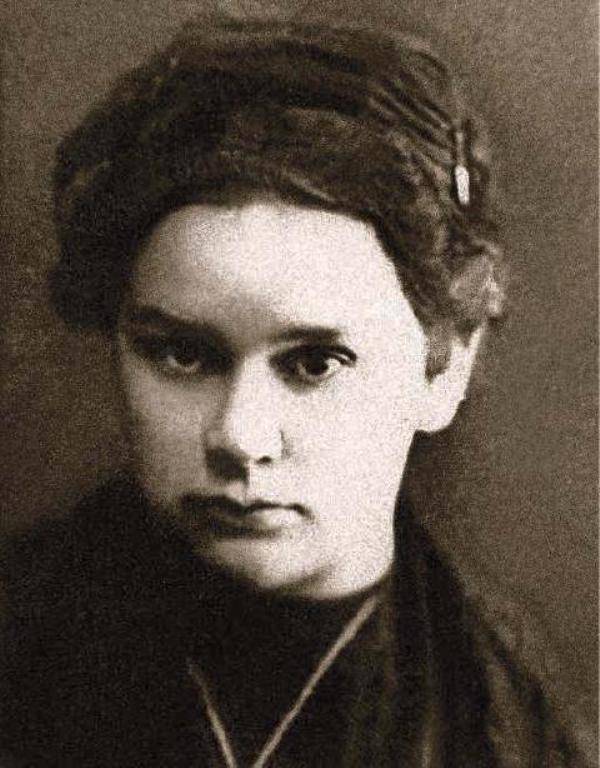

Черубина де Габриак — таинственная поэтесса, представшая в русском культурном обществе в 1909 году. 9 месяцев публика не подозревала, что за этим именем скрывается никому не известная учительница Елизавета Дмитриева, и возник этот персонаж с легкой руки Макса Волошина, на тот момент уже знаменитого поэта.

С Дмитриевой Волошин познакомился в начале 1909 года. Незадолго до этого Елизавета, девушка некрасивой внешности, но бесспорно талантливая и по-своему интересная, привлекла своей незаурядностью поэта Н. Гумилева. Между ними завязались весьма непростые отношения, завершившиеся летней поездкой в Коктебель, где центром притяжения людей искусства тогда был дом Макса Волошина.

Волошин был старше Дмитриевой на 10 лет, мудрее и опытнее. В итоге, девушка предпочла его Гумилеву. Отвергнутый поэт уехал из Крыма, Дмитриева осталась до осени. Именно в этот промежуток времени и появилась на свет красавица Черубина де Габриак, талантливая молодая поэтесса. 18-летняя католичка, получившая строгое воспитание в монастыре. Испанка по отцу, русская по матери, она пишет стихи, которые хотела бы публиковать в журнале «Аполлон», но находясь под бдительным контролем отца, общаться напрямую с редактором журнала Сергеем Маковским она якобы не может, а потому возможно это только посредством переписки.

Зачем нужна была эта мистификация? Причина тому — некрасивость Дмитриевой. Есть мнение, что Маковский, редактор журнала «Аполлон», который готовился к печати не без участия Волошина, будучи эстетом вряд ли согласился бы иметь дело с внешне не привлекательной, пусть даже талантливой, барышней. Это никак не вписывалось в аристократическую концепцию журнала.

Розыгрыш удался на славу. Заинтригованный изысканными письмами незнакомки с непростой судьбой, Маковский не на шутку увлекся поэтессой. Дмитриева и Волошин осознали, что рано или поздно нужно будет положить конец этой игре, т.к. ажиотаж вокруг Черубины только нарастал и оставаться безликой долго девушке не удастся.

Проговорившись поэту-переводчику Иоганну фон Гюнтеру об истинном лице, скрывающемся за маской Черубины, Дмитриева положила начало конца мистификации. Тот, в свою очередь, поделился информацией с Михаилом Кузминым, а далее обо всем узнал редактор Маковский, до последнего не веривший в то, что его разыграли.

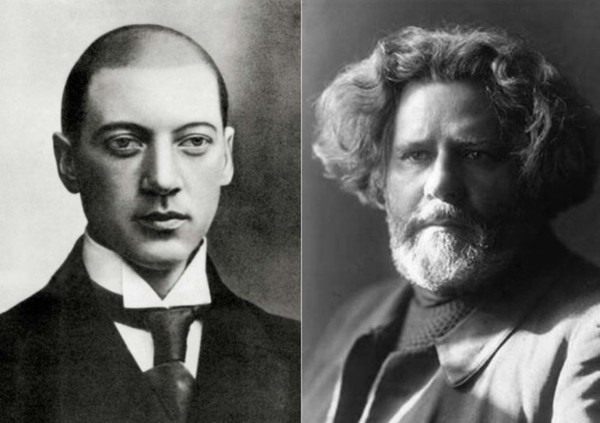

Узнал о дурной шутке и Н. Гумилев. Когда маски были сброшены, он публично кинул Дмитриевой: «Ты была моей любовницей, на таких не женятся». Волошин, узнав об оскорблении Елизаветы, также публично дал пощечину обиженному когда-то девушкой поэту. Была назначена дуэль, оба поэта остались целы и невредимы, но об этом скверном эпизоде еще долго злословили. Выдуманная Волошиным и Дмитриевой история с Черубиной, начавшаяся незатейливым розыгрышем, завершилась скандально и неловко.

Над схваткой

Годы революции и гражданской войны Волошин предпочел остаться на родине. Он говорил: «Когда мать больна — дети ее остаются с нею». Став над схваткой, он всеми силами боролся за «бессмысленное уничтожение» памятников, книг, людей. Так, в 1918 г. его заботами было спасено от разгрома имение Э. А. Юнге, где хранилось множество произведений искусства, редкая библиотека.

Летом 1919 года Волошин спас от белогвардейского самосуда генерала Н. А. Маркса, видного ученого-палеографа, составителя «Легенд Крыма», который в прошлом имел дело с большевиками. В мае 1920 года, когда белой контрразведкой был раскрыт подпольный большевистский съезд, собравшийся в Коктебеле, один из делегатов нашел приют и защиту в доме Волошина. В конце июля Максимилиан Александрович помог освобождению поэта О. Э. Мандельштама, арестованного белогвардейцами.

Волошин о Крыме

Отношение Волошина к Крыму, как части государства Российского, можно понять из письма к А. Петровой, написанное 10 мая 1918 года: «Крым слишком мало Россия, и в сущности почти ничего кроме зла от русского завоевания не видал за истекшие полтора века. Самостоятельным он быть не может, так как при наличности двенадцати с лишком национальностей, его населяющих, и притом не гнездами, а в прослойку, он не в состоянии создать никакого государства. Ему необходим «завоеватель». Для Крыма, как для страны, выгодно быть в ближайшую эпоху связанным с Германией непосредственно (а не с Украиной и не с Австрией). [… Гораздо сложнее вопрос психологический, для нас русских, связанных всеми корнями своей души с Киммерией. Наша физическая — земная родина хирургически отделяется сейчас от родины духовной Святой Руси)».

Личная жизнь

В 1906 году Волошин женился на художнице Сабашниковой Маргарите (Аморя, Маргоря) Этот союз продержался недолго, Сабашникова ушла от Макса к поэту Вячеславу Иванову и его супруге Лидии, решив образовать с ними вместе семью нового типа.

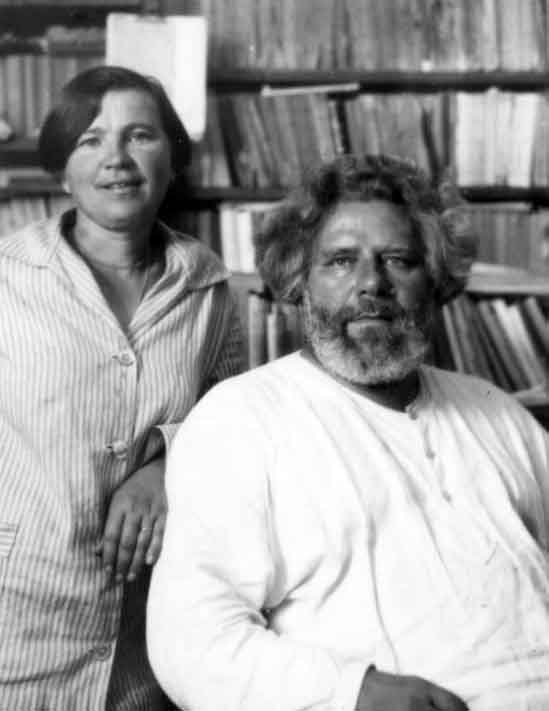

В 1922 году, когда в Крыму начался голод, Волошин нанял фельдшера из соседнего селения Заболоцкую Марусю для ухода за своей престарелой матерью. Так, Маруся и осталась в доме поэта на правах жены, хозяйки его дома.

Умер Макс Волошин 11 августа 1932 года, ему было всего 55 лет. Похоронили его на холме Кучук-Енишар, ограничивающем Коктебель слева, так же как Карадаг ограничивает его справа. Марии Степановне удалось сохранить дом поэта, не нарушив его порядков — его двери по-прежнему были широко открыты для поэтов, писателей, художников, да и просто странников.